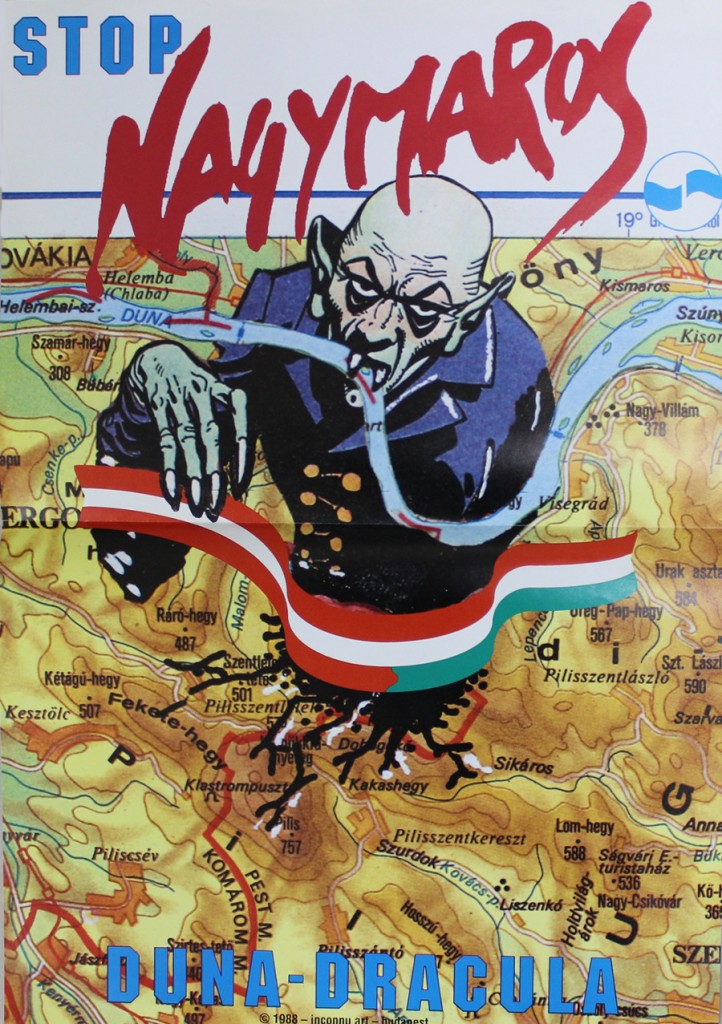

Die Donau fließt nicht durch Transsilvanien. Für das Plakat gegen das Donaukraftwerk im ungarischen Nagymaros und im slowakischen Gabčíkovo wählte die unbekannte Gestalterin dennoch das drastische Bild eines Vampirs. Statt Blut trinkt Duna Dracula aber Flusswasser…

50 Jahre Diskussion

Bereits 1963 vereinbarten Ungarn und die Tschechoslowakei, ein Staustufensystem – je einen Stausee und ein Wasserkraftwerk in Gabčíkovo und im 120 Kilometer entfernten Nagymaros – zu errichten. Der Hintergrund war nicht nur das Gewinnen von Energie, sondern auch die Reduzierung der Hochwassergefahr und die Verbesserung der Schiffbarkeit. 1977 unterzeichneten die beiden Länder einen entsprechenden Staatsvertrag. Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten verzögerte sich das Projekt über einige Jahre. Die Ungarische Akademie der Wissenschaften riet aus ökologischen und ökonomischen Projekten vom Vorhaben ab – es war von WasserbauexpertInnen ohne Beiziehung von ÖkologInnen geplant worden. Auf einen Strecke von zweihundert Flusskilometern wären massive Eingriffe mit ungeahnten Auswirkungen auf die Lebensräume von Tieren und Pflanzen, aber auch auf die Trinkwasserversorgung von rund drei Millionen Menschen vorgenommen worden. Österreich befürchtete, dass der Neusiedler See nach einiger Zeit austrocknen könnte und dass die burgenländischen Grundwasserreserven gefährdet seien.

Duna Kör

Ab 1984 machten ungarische Umweltinitiativen die Öffentlichkeit auf die ökologischen Folgen aufmerksam und sammelten 150.000 Unterschriften dagegen. Der ungarische Biologe Janos Vargha, der bereits 1981 in einem Fachartikel über das drohende Umweltdesaster hingewiesen hatte, gründete Duna Kör, den Donaukreis: “Duna Kör was a social innovation as well as a protest movement. Such groups were officially much discouraged at the time it was established and could obtain no formal registration. Moreover, for a certain period no one was permitted to publish anything on the power project. But Duna Kör networked informally and provided a focus for increasing opposition to the project in scientific and professional circles”, heißt es in der Begründung für den Right Livelihood Award, den “alternativen Nobelpreis”, mit dem Vargha 1985 ausgezeichnet wurde.

DOKW: von Hainburg nach Nagymaros

Mittlerweile hatte die österreichische Gesellschaft DOKW das Projekt übernommen – ihr Kraftwerksprojekt in Hainburg war ja erfolgreich verhindert worden. Außerdem sicherten österreichische Banken die Finanzierung, wie ein Abkommen zwischen Ungarn und Österreich im Jahr 1986 festhielt. Österreich sollte dafür mit Bauaufträgen und einen Anteil der gewonnenen Energie belohnt werden. 1988 allerdings beauftragte das ungarische Parlament eine Untersuchung der Auswirkungen auf die Umwelt. 1989 beschloss die ungarische Regierung, die Bauarbeiten auf ungarischer Seite einzustellen. Die Tschechoslowakei bzw. später die Slowakei setzten dagegen die Bauarbeiten unvermittelt fort und mahnten Ungarn, den 1977 unterzeichneten Vertrag einzuhalten. Im Februar 1990 protestierten mehr als sechzigtausend Menschen in Österreich, der Tschechoslowakei und in Ungarn gegen die Weiterführung des Projekts – mit einer Menschenkette von Hainburg bis Komárno. Weiterlesen

Neueste Kommentare