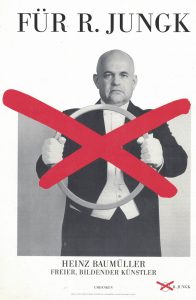

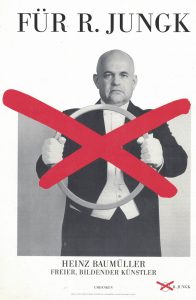

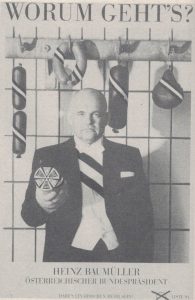

Der Aktionskünstler Heinz Baumüller warb für Robert Jungk.

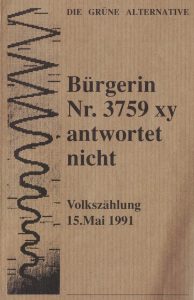

Heute vor 26 Jahren, am 26. April 1992, erreichte der grünalternative Kandidat Robert Jungk im ersten Wahlgang der Bundespräsidentschaftswahl 266.954 Stimmen und 5,75%.

Bundesländerergebnisse: Vorarlberg 9,91%, Wien: 8,46%, Salzburg: 7,92%, Tirol: 6,97%, Oberösterreich: 5,74%, Steiermark: 4,71%, Niederösterreich: 3,83%, Kärnten: 3,83%, Burgenland: 2,64%. Die besten Einzel-Ergebnisse verzeichnete er in den Wiener Bezirken Josefstadt (17,27%) und Neubau (16,41%) sowie in der Vorarlberger Gemeinde Klaus (15,57%).

Unterstützung, ebenso unerwartet wie ungewöhnlich, erhielt der Zukunftsforscher und Publizist Jungk vom Aktionskünstler Heinz Baumüller. Der 1950 im oberösterreichischen Kollerschlag geborene Bildhauer und Graphiker wollte zunächst selbst kandidieren, gab aber dann sein Vorhaben auf und unterstützte Jungk mit verschiedenen Aktionen. “Angefressen auf Österreich” ist das Portrait Baumüllers von Alexandra Grasl betitelt (erschienen in “Impuls Grün”, April 1992, S. 22).

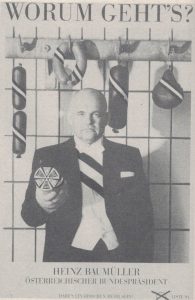

// Mit düsterer Miene, im Frack und schärpengeschmückt, blickt er dem österreichischen Wählervolk ins Angesicht: Auf Plakatwänden bietet sich Heinz Baumüller für das höchste Amt im Staat an. Nun hat der Künstler seine Kandidatur zurückgezogen, um Robert Jungk zu unterstützen.

Heinz Baumüller “angefressen”.

Seit 1988 stechen seine lapidaren Slogans auf Werbeflächen zwischen Salzburg und Wien ins Auge. So warnt Baumüller auf dem ersten Plakat, es sei “Höchste ÖBB”und appelliert: “Am besten wählen Sie mich noch heute”. Unter dem Titel “Advent” fordert er mit einer Erstkommunikanten-Kerze in der Faust “Freiheit – Gleichheit – Geschwisterlichkeit”. In die Neutralitätsdebatte schaltet er sich mit der Frage “Worum geht’s?” ein und läßt sich mit einer Stange voller Würste im Hintergrund abbilden. Entgegen der Ansicht mancher ZeitgenossInnen, die Plakate seien als Gag aufzufassen, meint es Baumüller “todernst. Die Plakate sind kein Spaß. Sie sind Kunst und als Denkanstoß gedacht.” Seinen grimmigen Gesichtsausdruck erklärt er damit, “weil ich so angefressen bin auf Österreich”.

Den gebürtigen Mühlviertler verschlug es, nachdem er Grafik und Bildhauerei studiert hatte, vor elf Jahren nach Düsseldorf. Der Beuys-Mitarbeiter wurde vor allem als Aktionskünstler bekannt. Den Einfall, sich für das österreichische Präsidentschaftsamt zu bewerben, bekam Baumüller, als er 1987 Waldheim brieflich zum Rücktritt aufforderte. Dem Griff zur Feder war die Konfrontation mit dem schwelendem Antisemitismus der ÖsterreicherInnnen vorausgegangen: “Ein Bekannter beklagte sich über die ‘jüdische Hetzkampagne’ gegen Waldheim und behauptete, Hitler habe zu wenige Juden vergast. In der Schule meiner Nichte gilt es als ‘in’, Antisemit zu sein.” Dazu gesellten sich Aussagen von ÖVP-und FPÖ-Politikern, die Baumüller erbosten. Er forderte Waldheim auf, mit seinem Rücktritt ein Zeichen gegen den Antisemitismus zu setzen. Die Antwort aus der Hofburg fiel – erwartungsgemäß – negativ aus: Die Präsidentschaftskanzlei schob die Verantwortung für den Rechtsruck jenen in die Schuhe, “die ohne irgendwelche Beweise eine derartige Verleumdungskampagne gegen den Herrn Bundespräsidenten entfacht haben”. Daraufhin beschloß Baumüller, “die Sache selbst in die Hand zu nehmen”. Weiterlesen

Neueste Kommentare