“Hätte man das sich nicht früher überlegen können und lieber früher gestoppt anstatt es fertig zu bauen und somit mehr Steuergeld zu verschwenden?” – Diese Frage stellte uns vor einiger Zeit ein Schüler, der ein Referat über das AKW Zwentendorf halten sollte. Da wir gestern die Möglichkeit hatten, an einer Führung durch das AKW teilzunehmen, und auch einige optische Eindrücke mitgebracht haben, veröffentlichen wir heute im Blog unsere Antwort an den Schüler – etwas ausführlicher als “ja” – und freuen uns über Rückmeldungen und Ergänzungen dazu!

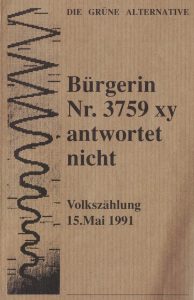

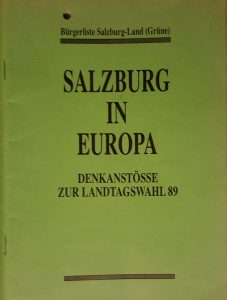

alle Bilder: Grünes Archiv/Monika Bargmann, CC-BY

Frage 1: Man weiß ja, dass das Atomkraftwerk in Zwentendorf sehr viel Steuergeld gekostet hat. Wie möchten Sie das den heutigen Steuerzahler bzw. die zukünftigen Steuerzahler (also uns Schüler) erklären, dass sie bzw. wir bis heute noch für das AKW zahlen müssen in Form von Steuergeld?

Antwort: Die Grünen als Partei haben damals noch nicht existiert und waren an der Entscheidung somit nicht beteiligt. Wir wollen uns damit nicht um eine Antwort drücken, schlagen aber einen Perspektivenwechsel vor: Bedenken Sie, was das Kraftwerk – finanziell, gesundheitlich, menschlich – gekostet hätte, wenn es in Betrieb gegangen wäre!

- Betriebskosten – der Betrieb von Kernkraftwerken ist normalerweise mit einer kräftigen Subvention verbunden, die die gesamte Bevölkerung zwangsläufig mitfinanziert. Aktuelles Beispiel: Hinkley Point (UK), wo es um mehrere Milliarden Euro geht.

- Kosten für den Abbau nach dem Ende der Laufzeit

- Strahlung im regulären Betrieb –Umweltwissenschaftler wie Peter Weish weisen darauf hin, dass radioaktive Strahlung auch weit unter dem Grenzwert schädliche Einflüsse auf menschliche Zellen hat.

- Unfallgefahr – Zwentendorf liegt in einer Erdbebenregion und ist damit ein besonders unsicherer Standort.

- Grundwasserreserve –Selbst ein “kleiner” Atomunfall in Zwentendorf hätte weite Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung von ganz Ostösterreich gehabt, wenn nicht sogar – durch die Donau – weit darüber hinaus. Denken Sie an den Reaktorunfall von Tschernobyl, der Auswirkungen auf Österreich hatte, obwohl das Kraftwerk über tausend Kilometer entfernt ist.

- Zwischenlager – es gab Verhandlungen, den Atommüll in Ländern des Nahen Ostens zwischenzulagern. Angesichts der politisch instabilen Lage, die in dieser Region heute herrscht, wäre das wohl keine gute Idee gewesen.

- Ungelöste Frage des Endlagers –Es gibt heute weltweit kein Endlager für radioaktive Abfälle aus Kernkraftwerken. Die Frage, wo und wie man diese Abfälle sicher verwahrt, ist also vierzig Jahre später noch immer nicht geklärt. Diese Last hinterlassen wir unseren Urururur…enkeln und Urururur…enkelinnen. Wenn wir das mit den Kosten des nicht in Betrieb genommenen Baus vergleichen, finden wir, dass wir so besser ausgestiegen sind – auch wenn es natürlich besser gewesen wäre, es wäre erst gar nicht gebaut worden.

Frage 2: Nach dem Bau des Kraftwerkes entschied man sich, das Kraftwerk nicht in Gebrauch zu nehmen. Hätte man das sich nicht früher überlegen können und lieber früher gestoppt anstatt es fertig zu bauen und somit mehr Steuergeld zu verschwenden?

Frage 3: Glauben Sie nicht, dass der Staat Österreich bei diesem Projekt einfach versagt hat? Geben Sie mir recht? Wenn nicht, bitte mit Begründung?

Antwort: Mit dem Wissen der Nachwelt gesprochen: Ja, klar wäre viel besser gewesen, es gleich gar nicht zu bauen! Es war aber für unser Land und die Bevölkerung gut, dass ein schwerer Fehler eingesehen wurde – wenn auch deutlich später als wünschenswert. “Der Staat” als Gemeinschaft insgesamt hat meiner Einschätzung nach nicht versagt – ganz im Gegenteil, da war der Kampf gegen das AKW ein Meilenstein der BürgerInnenbeteiligung bzw. des Aufbegehrens der Bevölkerung gegen falsche Entwicklungen. Schließlich sind wir alle der Staat! Bei der Zwentendorf-Diskussion waren die finanziellen Mittel und die Kontakte zu den Medien zwischen AtomkraftgegnerInnen und AtomkraftbefürworterInnen sehr ungleich verteilt. Dennoch ist es gelungen, eine breite Basisbewegung in ganz Österreich auf die Beine zu stellen, in der verschiedenste Bevölkerungsgruppen – Mütter, Studierende, Gewerkschafter, Schülerinnen, Bauern… – vertreten waren. Der Konflikt war keiner zwischen “rechts” und “links”, sondern viel eher einer zwischen “oben” und “unten”. “Versagt” oder aus heutiger Sicht falsch gehandelt haben mehrere Personen und Organisationen. Dabei gibt es verschiedene Aspekte, die das nicht unbedingt “entschuldigen”, aber zumindest erklären könnten:

- Die handelnden PolitikerInnen waren anfangs wohl falsch beraten bzw. durchschauten die Interessen, die hinter den Aussagen bestimmter Organisationen wie der Energiewirtschaft standen, nicht. Und wie es so ist, glaubt man eher den Personen, die das bestätigen, was man schon vorher geglaubt hat, bzw. hört man überhaupt nur das, was man hören will. Eine feste Meinung zu ändern, ist manchmal gar nicht so leicht. Als die Nachteile dann immer offensichtlicher wurden, kam dann vielleicht eine große Portion Sturheit dazu – so stellt sich das jedenfalls für mich aus heutiger Sicht dar. Vor allem nach Tschernobyl war die Ablehnung der Atomkraft dann viel verbreiteter als in den späten 1970er Jahren.

- Die Expertinnen und Experten, die für Gutachten engagiert wurden bzw. sich dann zu Wort meldeten, waren in vielerlei Hinsicht absolut gegensätzlicher Meinung. Fachlich unumstrittene ExpertInnen sprachen sich für die Atomkraft aus, kannten aber teilweise den konkreten Standort und seine schlechte Eignung gar nicht. Wenn der “Herr Professor” sagt, da kann nix passieren, warum sollte man ihm als Nicht-Expertin nicht glauben? Ob es dabei nur um unterschiedliche wissenschaftliche Denkschulen bzw. veraltete Herangehensweisen ging, ob sich manche Personen einfach weitere finanziell interessante Aufträge für Gutachten erwarteten oder was da sonst noch mitgespielt hat, darüber maße ich mir kein Urteil an.

- Atomkraftwerke galten als umweltfreundliche Art der Energiegewinnung. Wenn man sich heute die Diskussion um die Bewältigung des Klimawandels bzw. Eindämmung der Erderwärmung ansieht, werden exakt die gleichen Argumente pro Atomkraft wie damals angeführt.

- Für weite Teile der SPÖ und der Gewerkschaften stand die Schaffung von Arbeitsplätzen, die man mit Zwentendorf in Verbindung brachte, im Vordergrund. Das Waldviertel war und ist eine strukturschwache und wirtschaftsschwache Region, da erhoffte man sich eine dringend nötige Belebung.

- Bundeskanzler Kreisky hat ja nicht mit einer Ablehnung gerechnet. Das Ergebnis war ja auch sehr knapp und sicher eine Überraschung.

Frage 4 : Bevor man den Bau des Kraftwerkes begonnen hätte, wäre es doch sinnvoll gewesen, den Bauplan bei der Gemeinde aufschlagen, damit sich die BürgerInnen informieren und danach hätte der Staat Österreich doch eine Abstimmung gefordert. Somit hätte man sich viel Steuergeld einsparen können. Stimmen Sie zu?

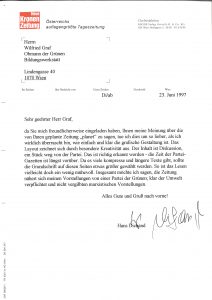

Gegenfrage: Was würden Sie dem bloßen Bauplan eines Kraftwerks entnehmen können? Ich meine damit, dass ein bloßes Auflegen eines Projektes, das so komplex ist und so weitreichende Folgen haben kann, auf den Gemeindeämtern keine qualifizierte Entscheidung ermöglicht. Dazu gehört eine breit geführte, öffentliche Debatte, das Hören von Pro- und Contra-Stimmen… Bei der Zwentendorf-Diskussion wurden bestimmte Gutachten nicht nur der Bevölkerung, sondern auch z.B. den RegionalpolitikerInnen wie dem niederösterreichischen Landeshauptmann vorenthalten. Man kann daraus lernen, dass solche Gutachten irgendwann dennoch ans Tageslicht kommen und man besser gleich die Öffentlichkeit mit einbezieht. Im Kreisky-Archiv habe ich einmal einen Brief gesehen, wo die Besitzerin eines Steinbruchs der Regierung ihr Grundstück für die Lagerung von Atommüll anbietet – denn der Steinbruch sei sechzehn Meter tief und daher mehr als ausreichend, und außerdem müsse es ja niemand wissen. Ich möchte mich nicht über diese Person lustig machen – das sei nur als Beispiel gedacht, was passiert, wenn die Informationen über die tatsächlichen Auswirkungen von Atomenergie und Atommüll fehlen.

Literatur

Neueste Kommentare