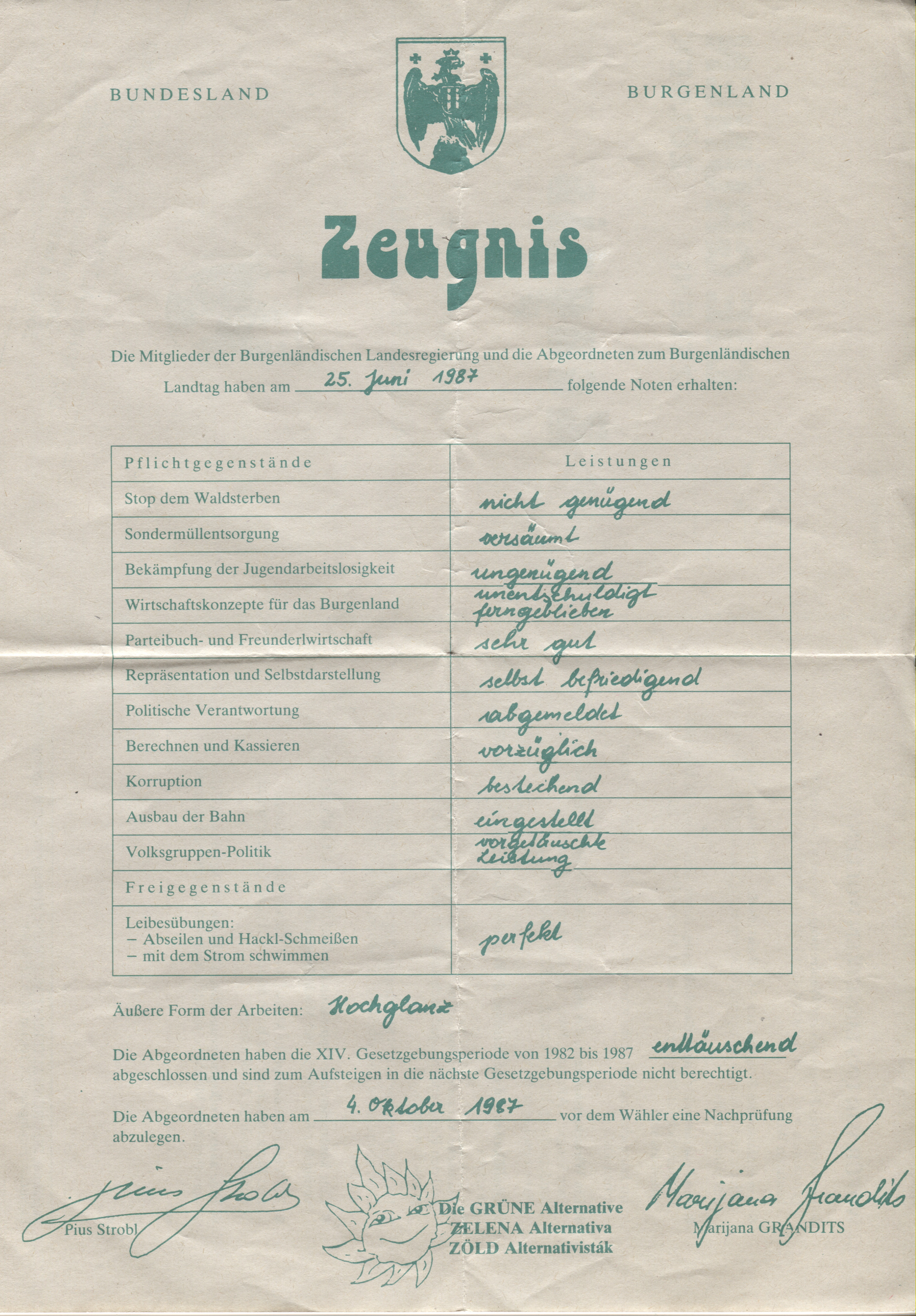

“Vorzüglich” im Berechnen und Kassieren, “Ungenügend” in der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, aber immerhin “Hochglanz” bei der äußeren Form der Arbeiten – dieses Zeugnis stellte die Grüne Alternative der burgenländischen Landesregierung am 25. Juni 1987 aus. Am 11. Oktober 1986 wurden die burgenländischen Grünen im Kulturzentrum Mattersburg gegründet. Am 4. Oktober 1987 traten “Die Grünen – Die grüne Alternative – Zelene Alternativa – Zöld Alternativisták” zum ersten Mal bei der Landtagswahl an. Marijana Grandits und Pius Strobl beurteilten die Arbeit der burgenländischen Landesregierung aus SPÖ und ÖVP vernichtend:

Autor: Grünes Archiv (Seite 21 von 38)

Das Grüne Archiv ist die Gedächtnisinstitution der grünen Bewegung und eine Serviceeinrichtung der Grünen Bildungswerkstatt für Grünbewegte, ForscherInnen und alle anderen Interessierten.

Blick zurück ins Jahr 1993: Der damalige grüne Bezirksrat und EDV-Unternehmer Ronald Schmutzer und Karl Öllinger, Sekretär der “Gewerkschaftlichen Einheit”, im Disput über grüne Sozialpolitik, Wirtschaftswachstum, Grundeinkommen und Lohnnebenkosten. Das Gespräch wurde von Gudrun Hauer für die Zeitschrift “Impuls grün” geführt.

Impuls: Von den Grünen gibt es wenige Aussagen zur Sozialpolitik. Sie fehlen zur Stillegung der Papierfabrik Hallein, zum Konkurs der Assmann-Betriebe, zur Krise in der Verstaatlichten Industrie, zur zunehmenden Arbeitslosigkeit.

Schmutzer: Das ist eine traditionelle Schwäche der Grünen. Der Zugang zur Grünen Bewegung kam aus zwei Richtungen: Die eine ist die Ökologiebewegung, die traditionell wenig mit sozialen Themen zu tun hatte; der zweite Zugang ist die Kapitalismuskritik. Beide sind zusammengewachsen zur Grünen Alternative. Das ergibt schwarze Löcher. Heute versucht man fehlende Teile aufzuarbeiten. Darüberhinaus scheißt man sich ein bißchen an, weil das Nein zum Wirtschaftswachstum der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln ist. Das ist einer der Gründe, warum uns wenige wählen, weil die Leute das Gefühl haben, die kosten uns nur Geld.

Öllinger: Ich gebe Dir soweit Recht, als es eine traditionelle Schwäche war, und ergänze es insofern, als es heute keine Schwäche mehr sein darf. Keine Aussagen zur Sozialpolitik zu machen heißt, einverstanden zu sein mit dem, was da geschieht. Aber ich kenne die Grünen so gut, nachdem ich auch einer bin, daß sie nicht damit einverstanden sind. Aber sie neigen einem Verständnis von Sozialpolitik zu, das als Armenpolitik beschrieben werden kann. Sozialpolitik ist aber umfassender als Wirtschaftspolitik, weil sie den Anspruch beinhaltet, Gesellschaft zu gestalten. So gesehen haben die Grünen eine große Aufgabe vor sich. In der aktuellen Situation stört mich besonders, daß die seltenen Aussagen zur Sozialpolitik sehr gedankenlos sind. Bei der Enquete zur Arbeitsmarktpolitik im Herbst ist sehr viel an konkreten Forderungen erarbeitet worden, aber mit den Ergebnissen wird nicht Politik gemacht. Stattdessen werden Aussagen gemacht, die Senkung der Lohnnebenkosten sei ein grünes Ziel. Aktuell heißt das: keine Abfertigungen, die Debatte um das 13. und 14. Gehalt aufnehmen, in der Sozialversicherung Abstriche hinnehmen.

Schmutzer: Das ist ein Mißverständnis, Karl! Es hat niemand gesagt, die Lohnnebenkosten sollten im Sinn von Sozialabbau gesenkt werden. Gemeint ist eine Steuerreform, die die Grünen anstreben. Arbeit sollte weniger, Raub der Ressourcen, Energieverbrauch – sollte stärker belastet werden. Eine Senkung der Lohnnebenkosten allein war nie das Ziel.

Öllinger: Auch ich bin der Meinung, Energie muß besteuert werden. Die Grünen können sich aber nicht vor der Aussage drücken, wie sie zur Besteuerung des Kapitals stehen. Diese Frage spielt keine Rolle mehr. Wir sind in der perversen Situation, daß mit vorhandenem Kapital im industriellen und Dienstleistungsbereich wenig Investitionen und viel Spekulation stattfindet, weil da wesentlich mehr Geld zu holen ist.

Es ist schwer, in Österreich ein reales Geschäft zu machen. Es ist leichter zu spekulieren, etwa mit Wohnungen, als in einem realen Geschäft mit Angestellten.

Schmutzer: Es ist aber mit der Argumentation nicht getan, daß man den Arbeitsmarkt fördert, wenn man das Kapital bestraft. Es ist schwer, in Österreich ein reales Geschäft zu machen. Es ist leichter zu spekulieren, etwa mit Wohnungen, als in einem realen Geschäft mit Angestellten.

Öllinger: Das mag eine Frage der Reglementierung, der Gewerbeordnung sein. In anderen Ländern gibt es aber dieselben Phänomene.

Schmutzer: Wir tun immer so, als ob man einzig mit Arbeit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Wir müssen aber auch darüber reden, ob es nicht ein menschenwürdiges, arbeitsloses Einkommen geben sollte. Damit meine ich ein Grundeinkommen.

Öllinger: Ich bin Dir dankbar dafür, daß das Thema in die Debatte eingeführt wird, weil ich in der Realität dazu neige, es wegzuschieben. Denn angesichts der aktuellen sozialen Situation sehe ich ein Grundeinkommen nur in der Höhe kommen, wo es nicht menschenwürdig ist. Der soziale Druck führt dann dazu, daß das arbeitslose Einkommen dazu verwendet wird, doch wieder zu arbeiten.

Schmutzer: Um die letzte Hacken zu machen! Von den Menschen könnte ein Druck weggenommen werden. Wer außer uns sollte darüber reden? Weiterlesen

Umweltschutz oder soziales Engagement? “Der ermüdende Streit über die Prioritätenliste (z.B.: Was ist wichtiger, der Fluß oder das soziale Elend eines Haftentlassenen?) ist rasch entschieden, wenn anstehende Probleme radikal und konsequent diskutiert werden und danach gehandelt wird. Die Frage nach der Verschmutzung eines Flusses ist nicht zu trennen von der Frage des Schicksals jener Menschen, die in der verschmutzenden Fabrik arbeiten”, konstatierte der grüne Nationalratsabgeordnete Andreas Wabl 1998 in der Zeitschrift MOZ.

Download im Original-Layout: 175-wabl-gruene-perspektiven (PDF, 0,2 MB)

// Statt einer radikalen politischen Diskussion über soziale Gerechtigkeit und Zugängen zu den Ressourcen unserer Erde wird über die schiefe Optik von Renten und Abfertigungen diskutiert. Die Ausbeutung der Natur ist ein fürchterliches Nebenprodukt der sinnlosen Aneignung sämtlicher verfügbarer Güter zugunsten des Einzelindividuums ohne Rücksicht auf die eigene drohende Vernichtung. Das Unverständnis dafür, daß nur eine gemeinsame Lösung aller Völker eine wirkliche Lösung ist, vernebelt uns den Blick und verhindert, aus der augenblicklichen Lähmung auszubrechen. Die qualitativen und quantitativen Sprünge, die sich durch größere und kleinere “Erdbeben”, vor allem im Osten ankündigen, müssen von der Grünbewegung unterstützt und verständlich gemacht werden.

Vielschichtigkeit und Vernetzung unserer Erde

Der historische Zufall, daß die Grünbewegung an bestimmten Krisenpunkten entstanden ist, verpflichtet, die Vielschichtigkeit und Vernetzung unserer Erde sichtbar zu machen. Immer wieder erhebt sich gerade in der Grünbewegung der Streit über die Prioritäten unserers politischen Handelns. Die Frage, wo zuerst anzusetzen ist und wer unsere Verbündeten sind, ist einzig und allein aus dem augenblicklichen Zustand unserer Situation heraus zu beantworten.

Bewahren der Natur im Zusammenhang mit allen anderen gesellschaftlichen Problemen

Der augenblickliche Zustand wird auf Grund der unterschiedlichen Betroffenheit anders interpretiert, doch steht außer Zweifel, daß das ökologische Desaster das Grünthema beherrscht. Wenn auch die Wurzeln der Alternativ- und Grünbewegung vielfältiger und bunter sind (als Beispiele: Emanzipationsbewegung, Friedensbewegung, Bürgerinitiativen, “DritteWelt”-Gruppen usw.), so ist doch in Österreich das konservative Grünthema der häufigste Ausgangspunkt politischen Handelns. Daß das Bewahren der Natur, die uns Menschen umgibt, nur im Zusammenhang mit allen anderen gesellschaftlichen Problemen zu sehen ist, erklärt sich aus dem vernetzten Denken und Handeln, welches notwendigerweise der Eindimensionalität der ökonomisierten politischen Landschaft gegenübergestellt werden muß. Der ermüdende Streit über die Prioritätenliste (z.B.: Was ist wichtiger, der Fluß oder das soziale Elend eines Haftentlassenen?) ist rasch entschieden, wenn anstehende Probleme radikal und konsequent diskutiert werden und danach gehandelt wird.

Die Frage nach der Verschmutzung eines Flusses ist nicht zu trennen von der Frage des Schicksals jener Menschen, die in der verschmutzenden Fabrik arbeiten.

Die konsequente Auseinandersetzung läßt uns zwingenderweise immer wieder auf soziale und andere Probleme stoßen, die uns verdeutlichen, was einige von uns offensichtlich vergessen haben: nämlich, daß wir selbst ein Teil der Natur sind. Weiterlesen

The Green party of England, Wales and Northern Ireland: Green Europe? A green view on European integration (1993)

Morgen entscheidet die Bevölkerung Großbritanniens über den sogenannten Brexit, den freiwilligen Austritt aus der Europäischen Union. Passend dazu haben wir heute einen Text der Grünen Partei von England, Wales und Nordirland ausgewählt: In der Broschüre “Green Europe? A green view on European integration” aus dem Jahr 1993 listet die Green Party auf, was ihrer Meinung nach falsch läuft auf europäischer Ebene.

Shortly before his death, Jean Monnet, the father of the European Economic Community, confided to a friend that if he were beginning all over again he would aim for the Community to be founded not on economics but on culture.

Außerdem entwirft die Green Party die Vision eines “grüneren Europa” – ein Auszug daraus heute im Blog – und beschreibt die Maßnahmen, durch die man dieses Ziel erreichen kann. Übrigens: Die britischen Grünen sprechen sich heute – mit dem Slogan “we’re fairer, safer and greener in Europe” – für den Verbleib in der EU aus.

A new future

When confronted with the vision of the politicians’ Europe, it is difficult to imagine how the momentum in favour of the European superstate could ever be arrested. The scale of change that needs to take place if communities are to be protected and our ecology preserved is immense. Heads of State will agree with the need for change towards “sustainability” in principle when it is discussed in an abstract way at international conferences, but they will not allow it to interfere with their traditional concerns for increasing economic growth in the blind belief that in this way the national interest is best served.

Sustainability

Current economic priorities such as the control of inflation and the creation of economic growth will have to take a back seat to the goal of ecological sustainability. A sustainable economy is, quite simply, one which can continue indefinitely; it is an economy which does not consume resources faster than they can be replaced; which does not produce emissions in greater quantities than can be safely absorbed; which has a stable level of population. Each of these features are self-evidently necessary, without them our survival systems will eventually break down. Their achievement fundamentally questions traditional notions of economic growth and technological progress, and therefore the rationale behind the policies which are consequently pursued. Weiterlesen

Heute vor vierzehn Jahren, am 21. Juni 2002, wurde Franz Floss vom Erweiterten Bundesvorstand zum Bundesgeschäftsführer gewählt. Er folgte der Salzburger Sozialwissenschaftlerin Gerhild Trübswasser nach, die am 14. September 2001 Michaela Sburny abgelöst hatte. Floss hatte diese Funktion schon von 1990 bis 1992 bekleidet, war danach auf seine Stelle als Lebensmittelchemiker beim Verein für Konsumenteninformation zurückgekehrt und bei der Föderation der Europäischen Grünen aktiv gewesen. Sein jetziger Job sei aber nicht mit dem von damals zu vergleichen, weil sich die Partei seither stark verändert und weiterentwickelt habe, sagte Floss bei der Pressekonferenz (Quelle).

Heute vor zwölf Jahren, am 20. Juni 2004, wurde Maria Vassilakou von der Landesversammlung der Wiener Grünen als Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahlen 2005 gewählt. Die grüne Politikerin erreichte 77,55% der Stimmen. Am 22. Juni wurde sie – als Nachfolgerin von Christoph Chorherr, der einfacher Gemeinderat blieb – zur Klubobfrau der grünen Rathausfraktion designiert, am 1. Juli 2004 als Gemeinderätin angelobt. Gleichzeitig wurde als ihr Nachfolger Gemeinderat David Ellensohn zum nicht-amtsführenden Stadtrat angelobt. Die restliche Liste – mit David Ellensohn auf Platz 2 und Monika Vana auf Platz 3 – wurde bei der Landesversammlung am 16. Jänner 2005 gewählt.

Vassilakou war seit 1996 Gemeinderätin und Integrationssprecherin und gehörte ab 2001 als nicht-amtsführende Stadträtin dem Stadtsenat an.

Heute vor 22 Jahren, am 19. Juni 1994, wählte die Bundesversammlung der Vereinten Grünen Österreichs (VGÖ) den FPÖ-nahen Ex-Fußballtrainer Adi Pinter zu ihrem neuen Vorsitzenden. Er löste in dieser Funktion Josef “Sepp” Buchner ab, der nach 11 Jahren als VGÖ-Chef zurückgetreten war. Im August ermöglichten drei Nationalratsabgeordnete durch ihre Unterschriften den VGÖ die bundesweite Kandidatur bei der Nationalratswahl im Oktober 1994. So ersparten sie ihnen das Sammeln von 2.600 Unterstützungserklärungen in ganz Österreich. Dabei handelte es sich um die FPÖ-Mandatare Harald Fischl und Karl Schweitzer sowie der “wilde” Abgeordnete Paul Burgstaller, der wegen sexistischer Äußerungen zur grünen Abgeordneten Terezija Stoisits die ÖVP verlassen hatte müssen. Die VGÖ-Unterstützung erfolgte mit Billigung durch FPÖ-Chef Jörg Haider. Bei der Nationalratswahl erreichte die “VGÖ – Liste Adi Pinter” 5.776 Stimmen und 0,12%.

Adi Pinter starb am 20. Mai 2016 überraschend an einem Herzinfarkt.

“Vor den Wahlen schlüpfen alle drei etablierten Parteien in den grünen Tarnanzug, den sie nachher schnell wieder ablegen”, schrieb die Grüne Alternative Tirol in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl 1989 – bei den Grünen dagegen wird Grün als Lebensfarbe und nicht als Tarnfarbe verwendet. Die Grünen erreichten 30.960 Stimmen und 8,26%, die drei Mandate wurden von Eva Lichtenberger, Jutta Seethaler und Franz Klug besetzt. Heute im Blog die Motivation der Tiroler Grünen für den ersten Antritt.

// Liebe Tirolerinnen, liebe Tiroler!

Die grüne Alternative Tirol (Grüne) ist eine eigenständige Landesorganisation der grünen Bewegung in Österreich. Seit Jahren arbeiten hier in Tirol Menschen aus verschiedenen Umwelt-, Initiativ- und Gemeinderatsgruppen zusammen. Wir haben versucht, aufzuzeigen, daß es in Tirol eine gemeinsame Bewegung gibt, die Widerstand leistet gegen die Folgen der herrschenden etablierten Politik und Alternativen dazu entwirft. Wir wollen noch mehr Bewegung in die Politik bringen und wenden uns daher mit dieser Kandidatur zum Landtag an Euch, die Wählerinnen und Wähler in Tirol.

Für eine ökologische Wende

Wenn hier die Menschen mehr als anderswo an Lärm und Luftverschmutzung leiden, wenn alte Menschen und Kinder in der Stadt nach Atem ringen, wenn die Muttermilch mit Blei (an den Transitrouten) oder Dioxin (wie in Brixlegg) angereichert ist, wenn Kinder zur Kur geschickt werden müssen, wenn durch zunehmende Verbauung und Erschließung die Landschaft aufgebraucht wird, wenn Lawinen und Naturkatastrophen zunehmen, wenn der Schutzwald stirbt, so ist dies alles ein schreckliches Ergebnis einer falschen Politik.

Das darf nicht so bleiben. Das muß nicht so bleiben! Weiterlesen

“Wiedergefunden auf Zeit. Neue Briefe aus der verlorenen Nachbarschaft samt Dankreden, Laudationes und einer Würdigung dreier Wienerinnen, die in New York die Shoa überlebten” wurde von Thierry Elsen, Ingrid Popper und Werner Rotter in Zusammenarbeit mit der Grünen Bildungswerkstatt Wien herausgegeben und ist im Jahr 2000 bei Mandelbaum erschienen. Das Buch dokumentiert das Projekt “Verlorene Nachbarschaft” aus Wien, gibt die Laudatio anlässlich der Verleihung der Friedrich-Torberg-Medaille an die Initiator_innen und die Dankesworte wieder und enthält den Briefwechsel mit einigen Menschen, die aus Wien vertrieben wurden.

Im Projekt “Verlorene Nachbarschaft” wurde die 1938 stark beschädigte bzw. 1940 zerstörte Synagoge in der Neudeggergasse 12 für sechs Wochen “wiedererrichtet” – als Bild auf einer Folie, die auf dem heute an dieser Stelle stehenden Gemeindebau befestigt wurde:

Eine Schutzhaut, die man mitnehmen kann

// Vor der Synagoge stand ein Zelt, ein flüchtiger Ort, eine Schutzhaut, die man mitnehmen kann. Es ist ein Ort des Kommens und Gehens. Ein Ort des Wortes. Menschen, die früher einmal hier lebten, haben wir eingeladen, zu uns zu kommen, in das Zelt und zu erzählen von früher, als sie noch unsere Nachbarn waren. Manche haben wir besucht und ihre Erinnerungen auf Video aufgenommen. Und wir wollten Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Bezirk einladen, ihre Erinnerungen mit-zu-teilen… einer des anderen Nachbar…” // (Quelle)

Geleitwort von Mercedes Echerer

Hier ein Auszug aus dem Geleitwort von Mercedes Echerer, zu dieser Zeit grüne Europaabgeordnete und Schauspielerin, die den literarischen Abend “Assimilationen” im Rahmen des Projekts mitgestaltet hatte.

//zitat// Die Summe aller Teile ergibt noch kein Ganzes. Die kleinsten Regionen, puzzleartig zusammengesetzt, selbst wenn alle penibel vollständig erfasst sind, ergeben noch lange kein Europa. Gerade die Aufmerksamkeit auf den Mikrokosmos rund um die ehemalige Synagoge in der Neudeggergasse verwies mit der Wiedererrichtung der Fassade auf den Verlust von Religion und Kultur des Wiener Judentums.

Die ausgeschürften Bergwerke, die niedergerissenen und wiedererbauten Stadtviertel, die zerstörten Landschaften und vor allem die Adressenverzeichnisse der Jahre bis 1938 dokumentieren die vielen Aspekte eines Kontinents, dessen Verluste nicht durch die gemeinsamen wirtschaftlichen Anstrengungen ersetzt werden können. Versuche, die auselaugte Substanz der Gegenwart zu übertünchen, schlagen gerade darum fehl, weil die Farben der verlorenen Qualitäten die größtenteils farblose und entseelte Sprache der modernen Politik unweigerlich durchbrechen. Weiterlesen

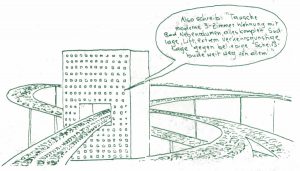

“Die Straße war über Jahrtausende der politische, wirtschaftliche und soziale Treffpunkt der Städte. Wo die Menschen ihren Platz auf ihnen verloren haben, müssen sie ihn wieder zurückerobern”, schrieb die Alternative Liste Wien in ihrem Wohnstraßenprogramm, “die Zerstörung der Straße war und ist vor allem die Zerstörung unserer Macht. Wir müssen die Straße zurückerobern. Wir müssen wieder für die Straße auf die Straße gehen. Dem freien Menschen freie Straßen!” Warum die ALW für Wohnstraßen war, lest Ihr heute auszugsweise im Blog.

Download des gesamten Programms: 168-alw-wohnstrassenprogramm (PDF, 1 MB)

// Warum wir für Wohnstraßen sind!

Heute ist die Straße die Domäne des Autos. Die Straße wird von der Werbung zum Freiheitssymbol hochgejubelt. Der erhöhten Freiheit steht jedoch ein Verlust einer anderen Freiheit gegenüber Wir haben die Straße an das Auto verloren! Fußgänger und Radfahrer werden an den Straßenrand gedrängt. Die Kinder verlieren Spielflächen und manchmal ihr Leben. 2000 Verkehrstote und 50000 Verletzte im Jahr. Umweltverschmutzung und Landschaftszerstörung sind für manche zur unausweichlichen Selbstverständlichkeit geworden. Noch aber ist es Zeit dagegen aufzutreten. Ein kleiner Schritt ist die Errichtung von Wohnstraßen. Das sind Straßen, die uns allen gehören, denn hier sind Fußgänger und Radfahrer gleichberechtigt gegenüber dem Autofahrer. Weiterlesen

Neueste Kommentare