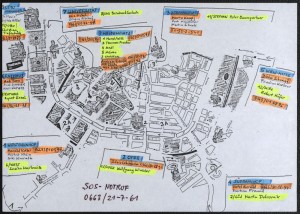

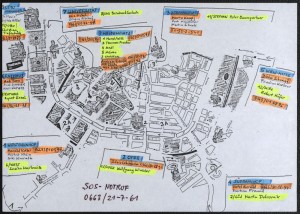

Dieter Schrage: Planskizze zur Großdemonstration “Lichtermeer” am 23. Jänner 1993. In: Konvolut von Dokumenten zur Grünalternativen Bewegung Österreichs und der Grünen, Archivbox 16, Faszikelmappe SOS Lichtermeer. Wienbibliothek im Rathaus, C-323087/16

//zitat// Es hat glaub ich in einer vorher in diesem Land unbekannt gewesenen Weise eine Ermutigung ausgestrahlt: Sich nicht fügen macht einen Sinn, und wir können was tun, das nicht lächerlich ist (…) Es war durchaus etwas, was Österreich zur Ehre gereicht. //zitatende// – André Heller 2012 anlässlich 20 Jahre SOS Mitmensch (Quelle: Video SOS Mitmensch)

//zitat// Rufen wir unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu auf, nicht alle Probleme und Sorgen, alle Ängste und allen Ärger, alle Enttäuschungen und allen Zorn unseren ausländischen Mitmenschen aufzulasten. Fürchten wir uns nicht vor dem Einsatz für den Menschen. //zitatende// – Caritas-Präsident Helmut Schüller 1993 in seiner Rede beim Lichtermeer (Quelle: Bericht in der ZIB 1, Österreichische Mediathek)

Heute vor 23 Jahren, am 23. Jänner 1993, fand in der Wiener Innenstadt die wohl größte Demonstration der Zweiten Republik statt: das Lichtermeer mit geschätzten 200.000 bis 300.000 Teilnehmer_innen. Politische, soziale und kirchliche Organisationen hatten zur Teilnahme an der von der am 10. Dezember 1992 gegründeten Organisation SOS Mitmensch organisierten Veranstaltung aufgerufen. Von den Sammelplätzen Westbahnhof, Südbahnhof, Universität Wien, Rathausplatz, Oper, Wien Mitte und Stephansplatz zogen die Menschen mit Kerzen und Fackeln in Richtung Heldenplatz.

//zitat// Die geschichtspolitische Dimension des Lichtermeers setzte strategisch auf die Demonstration am Heldenplatz, der mit dem ‘Anschluss’ und der Geschichte des Nationalsozialismus in Österreich aufs Engste verknüpft ist. Dieser Erinnerung nicht ausweichend, besetzte das Lichtermeer den Heldenplatz als Ort, an dem gegen Fremdenfeindlichkeit und für Solidarität eingetreten wird. Zugleich wurde durch diese Aneignung des Heldenplatzes die Verbindung zwischen der faschistischen Vergangenheit und dem Volksbegehren der FPÖ, das den Namen Österreich zuerst hatte, deutlich gemacht. //zitatende// – Elke Krasny 2015 (Quelle: Vom Werden der Wiener Ringstraße, S. 357)

SOS Mitmensch Aufkleber. In: Konvolut von Werbe- und Informationsmaterial zum Lichtermeer. Wienbibliothek im Rathaus, C-220652

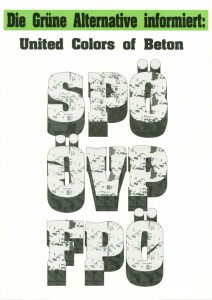

Anlass für die Gründung der Plattform SOS Mitmensch und für das Lichtermeer war das Volksbegehren “Österreich zuerst” (auch Ausländer- bzw. Anti-Ausländer-Volksbegehren genannt) der FPÖ unter Jörg Haider. Zu den zwölf Forderungen zählten eine Verfassungsbestimmung, dass Österreich “kein Einwanderungsland” sei, Einwanderungsstopp, Ausweispflicht für ausländische Arbeitnehmer_innen am Arbeitsplatz, Begrenzung des Anteils von Schüler_innen mit fremder Muttersprache in Pflicht- und Berufsschulklassen mit höchstens 30 Prozent und die sofortige Ausweisung und Aufenthaltsverbot für ausländische Straftäter_innen. In der Eintragungsfrist von 25. Jänner bis 1. Februar 1993 unterzeichneten 416.531 Personen, das entsprach 7,35% der Wahlberechtigten. Am Volksbegehren übten die Parlamentsparteien SPÖ, ÖVP und Grüne vehemente Kritik. Weiterlesen

Neueste Kommentare