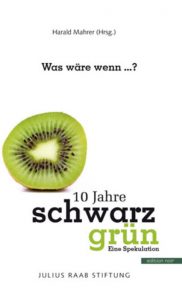

Harald Mahrer (Hg.): Was wäre wenn …? 10 Jahre Schwarz-Grün. Eine Spekulation. Wien: Verlag noir 2013

Was wäre heute anders, wenn 2002 eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene zustandegekommen wäre? Diesen Fragen ging die Julius-Raab-Stiftung 2013 im Sammelband “10 Jahre schwarz-grün. Eine Spekulation” nach. Politiker_innen von ÖVP und Grünen sowie Journalist_innen überlegten, wie eine spekulative Bilanz von zehn Jahren Schwarz-Grün aussehen könnte.

Mit freundlicher Genehmigung der Julius-Raab-Stiftung veröffentlichen wir im Blog den Beitrag „Die doppelte Wende. Eine spekulative schwarz-grüne Bilanz aus Sicht eines ehemaligen Schwarz-Grün-Aktivisten” von Michael Schuster. Schuster gründete gemeinsam mit Astrid Dolak, Beate Meinl und Alex Lenz die Initiative “schwarzgruen.org”, die die Öffentlichkeit auf die – damals schwer vorstellbare – Möglichkeit einer schwarz-grünen Koalition hinweisen sollte, und war einer Mitbegründer von Neos.

// Wer hätte das Ende 2002 gedacht, dass Wolfgang Schüssel zu so einer Wandlung fähig ist? Er, der seinerzeit das Tabu gebrochen und die “Haider”-FPÖ politisch salonfähig gemacht hatte, zeigte in der Regierung Schüssel II eine gänzlich andere, unerwartete Facette seiner Persönlichkeit. Ein Umstand, der den Ruf nach Brüssel in die Europäische Kommission im Nachhinein nur allzu verständlich macht. Aber gehen wir zurück an den Anfang, den Beginn einer Epoche, die in die Geschichtsbüchern Österreichs nachhaltig Eingang finden wird.

Ein neuer Kanzler

Kaum jemand hatte es im Herbst 2002 für möglich gehalten, dass die frühzeitig abgehaltene Wahl nach dem Sturz von Knittelfeld eine solche Möglichkeit bringen würde. Schwarz-Grün war möglich geworden, und wir waren seinerzeit unter den Utopisten, die ein solches “Experiment” abseits seines Charmes auch realpolitisch für den richtigen Weg nach der schmerzhaften Erfahrung des ersten schwarz-blauen Versuchs hielten. Wir sammelten Unterschriften, machten Stimmung, versuchten die Vernetzung, und als die Gespräche nach anfänglichem Zögern der Grünen endlich aufgenommen wurden, keimte die Hoffnung, das könne “sich ausgehen”. Ohne Zweifel, die Ausgangspositionen in einzelnen Bereichen hätten unterschiedlicher nicht sein können, doch der Wille auf beiden Seiten war – auch durch die Erfahrungen mit der FPÖ, die nicht an allen in der ÖVP spurlos vorübergingen – groß.

Es schien fast, als gäbe es ein Aufatmen ob der Fachkompetenz und Erfahrung der Grünen in den Reihen der ÖVP, nach den Mühen, die man mit politisch unerfahrenen Ministern, ohne Sachkompetenz und mit zweifelhaftem Führungsstil, gehabt hatte.

Zentrales Thema in den Verhandlungen, die anfangs noch als Sondierungsgespräche abgeschwächt werden mussten, waren natürlich die Eurofighter, deren Stellenwert nicht unterschätzt werden konnte, auch wenn sie für die reale Verfassung des Landes irrelevant gewesen sein mochten. Aber sie waren politischer Wegzoll, ein Symbol mit hohem Potenzial, und daher bleibt es auch unklar, warum Schüssel gerade in dieser Angelegenheit Anfang 2003 eine Wende einleitete, die die Koalition erst möglich machte. Vielleicht kamen ihm manche Teile der Beschaffung zu diesem Zeitpunkt bereits selbst komisch vor oder er hatte die Dimension der Möglichkeiten mit den Grünen erkannt und die Kampfjets dafür aufgegeben. Es war kein sofortiger Ausstieg, den er im Jänner 2013 in den Verhandlungen anbot, sondern eine Schwerpunktprüfung des Rechnungshofes zusammen mit einer Redimensionierung der Gesamtbeschaffung und dem klaren politischen Versprechen, dass bei dem ersten Anschein von Ungereimtheiten im Beschaffungsvorgang der Vertrag rückabgewickelt würde.

Es schien, als wäre Wolfgang Schüssel über den Jahreswechsel ein neuer Kanzler geworden. Christoph Chorherr, aus seiner Vergangenheit im Wirtschaftsbund ein Kenner der Person Schüssel, war wohl genauso überrascht wie seine Parteikollegen, diese deutliche Bewegung in einer der zentralen Positionen hatten sie nicht erwartet. Die weiteren Punkte sollten sich daher deutlich einfacher gestalten, von einem ökologisierten Steuersystem über stärkere Förderung von Umweltmaßnahmen, viele Gemeinsamkeiten wurden als Ziel definiert. So entstand das Koalitionsübereinkommen, das am 16. Februar 2003 der Öffentlichkeit präsentiert und auch auf europäischer Ebene mit viel Beachtung beobachtet wurde, hatte man doch die Bilder der Weisenkommission und die Diskussion rund um die Sanktionen noch gut im Gedächtnis. Die Regierung Schüssel II schritt überirdisch zur Angelobung über den Ballhausplatz, obwohl das Wetter trüb, kalt und etwas eisig war. Kurt Grünewald rutschte auf dem Weg zu Heinz Fischer fast aus, ein Umstand, der in den Zeitungen als Symbol für das Beinahe-Scheitern verwendet wurde, hatten doch alle politischen Auguren mit Sicherheit angenommen, es würde eine Neuauflage von Schwarz-Blau geben. Doch Schüssel hatte, wieder einmal, alle überrascht.

Alte Bande

Es überraschte auch die Zusammensetzung der Regierung, waren doch neben bekannten Gesichtern einige Neulinge dabei. Dass Alexander Van der Bellen zusammen mit dem Amt des Vizekanzlers auch jenes des Außenministers übernehmen würde, war schnell klar. Auch Eva Glawischnig für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft lag auf der Hand. Dass der junge Alfred [Albert, Anm.] Steinhauser Justizminister werden würde, überraschte, auch mit Gabriela Moser für Verkehr, Infrastruktur und Technologie hatten nur wenige gerechnet. Ernst Strasser wurde dank niederösterreichischer Verbindungen Innenminister, musste aber Terezija Stoisits als Integrationsstaatssekretärin verkraften, Günther Platter übernahm die Landesverteidigung. Die Regierung wurde verkleinert, was nur wenige Staatssekretariate bedeutete: Josef Pröll führte zusammen mit Werner Kogler das Finanzressort, beide wurden oft als Zukunftshoffnungen ihrer Parteien bezeichnet und die zentrale Position von Pröll war wohl auch im Hinblick auf die Zeit nach Schüssel kein Zufall. Weiterlesen

Neueste Kommentare