Autor: Grünes Archiv (Seite 7 von 38)

Das Grüne Archiv ist die Gedächtnisinstitution der grünen Bewegung und eine Serviceeinrichtung der Grünen Bildungswerkstatt für Grünbewegte, ForscherInnen und alle anderen Interessierten.

1985 wurde das “Personenkomitee zur Bildung einer neuen politischen Kraft im Burgenland” gegründet, im selben Jahr in “Liste für ein anderes Burgenland” (LIAB) umbenannt. Harald Vinzenz Holper schilderte im Alternativenrundbrief 1/1986 die Bemühungen, die verschiedenen grünen und alternativen Strömungen im Burgenland zu vereinen.

// Seit etwa 3 Monaten finden in Burgenland regelmäßige Treffen eines Personenkomitees statt, das sich die Sammlung des grünalternativen Spektrums zum Ziel gesetzt hat.

Schon vor etwa einem Jahr fanden erste Gespräche mit der VGÖ statt. Der Versuch, ein gemeinsames Punkteprogramm für die politische Arbeit im Burgenland zu entwerfen ging nicht zuletzt deshalb fehl, weil eine Vermittlung der Forderungspunkte zu den Grundsätzen beider Gruppen mißlang. Die bundespolitischen Ereignisse dieser Zeit, das Abrücken des VG-Vorstandes von der ALÖ, führten schließlich zur Einstellung der Gespräche.

Die Initiative zur neuerlichen Kontaktnahme ging diesmal von anderer Seite aus; Als Folge der Machtkämpfe innerhalb der burgenländischen SP wurden einige Funktionäre von ihren Positionen entfernt, die sich in der Folge nach neuen Aktionsfeldern orientierten.

Die Möglichkeit einer Landtagswahlkandidatur brachte [Ottilie] Matysek (Club) und Pius Strobl (JG) in Kontakt mit dem UBV-Obmann Gossy, einem kapitalen Exemplar der burgenländischen Obskurantenscene – einem aufrechten Rechten und Diskothekenbesitzer im Landschaftsschutzgebiet. Ergebnis dieser Gespräche war eine Funktionslösung, wonach Strobl für das Programm Gossy für die Finanzierung und Matysek für die Kandidatur auf dem ersten Listenplatz zuständig sein sollte. Bei solchem Kuhhandel wollte Strobl schließlich doch nicht mitmachen, und suchte den Kontakt zu gemeinsamen Gesprächen mit VG und AL.

In den Gesprächen war also von Anfang an, über AL und VG hinaus, ein bedeutendes Potential an Unorganisierten vorhanden, das aber mit Ausnahme von Strobl über keine konkreten Vorstellungen verfügte.

Strobls Konzept einer Bürgerinitiative Landtag, dem der BIP [Bürgerinitiative Parlament] nicht unähnlich, stellte die Personenkandidatur in den Vordergrund, die Mandatare seien nur sich selbst verantwortlich, Ziel ist die Landespolitik, wobei man nach der Landtagswahl mit jenen koaliert, die mehr Zugeständnisse zu machen bereit sind.

Die VGÖ-Mitglieder traten durchaus nicht einheitlich auf, [Wolfgang] Pelikans Versuch, Bündnismodelle einzubringen, wurde nicht mehrheitsfähig. Für die burgenländische VGÖ ist die Landtagswahl der letzte Versuch Politik zu machen, eine alleinige Weiterarbeit wird nicht mehr als sinvoll angesehen.

Was die ALB betrifft stehen wir dem Modell LIAB positiv gegenüber, unsere Mindestansprüche an die neue Liste sind folgende:

- umfassender Anspruch an Politik, Parlamentarismus als Spielbein, radikale Veränderung des gesellschaftlichen Bewußtseins.

- Organisation von unten nach oben, Funktionsträger sind an die Beschlüsse der Basis gebunden.

- Arbeit auf Grundlage eines Grundsatzprogramms, das dem der AL entspricht.

Von diesen Ausgangspositionen aus, wurde versucht, eine gemeinsame strukturelle Grundlage für die weiteren Gespräche zu finden.

- das Ziel des Arbeit des Personenkomitees ist die Gründung einer neuen Organisation, die über die nächsten Landtagswahlen hinaus Bestand haben soll

- In der Konstituierungsphase gibt es keine Beschränkung der Mitarbeitsmöglichkeit, alle die das Ziel der Gründung einer neuen politischen Kraft anstreben sind, sofern es sich nicht um Faschisten handelt, stimmberechtigt.

- über die Grenzen der schon bestehenden Gruppierungen hinweg, agieren alle Mitglieder des Komitees als Einzelpersonen, d.h. es gibt keine Form von Proporzregelungen.

- Ergebnis der Arbeit des Komitees sollte die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung einer Gründungsversammlung (voraussichtlich im Mai) sein, zur detaillierten Vorbereitung wurden Arbeitsgruppen ins Leben gerufen.

Die bisherige Arbeit hat zu einer, von uns durchaus positiv zu sehenden Veränderung der ursprünglichen Positionen geführt, alleine schon in der Sichtbarmachung der verschiedenen Zugänge zu einem Begriff (z.B. Basisdemokratie) konnten Differenzen geklärt werden. Weiterlesen

Der Umgang mit den BewohnerInnen der Aegidigasse 13 und Spalowskygasse 3 in Wien-Mariahilf bleibt als Negativbeispiel in Erinnerung, wie man sozialpolitische Konflikte nicht lösen soll, schreibt unser Gastautor Stefan Wolfinger.

Die Auseinandersetzung um die besetzten Häuser endete im August 1988 mit der gewaltsamen Räumung. Die Polizei setzte dabei Feuerwehrschläuche ein und riss sogar Teile der Gebäude mit einem Bagger ein, während sich noch Personen darin aufhielten. Diese unrühmlichen Aktionen stehen am Ende einer Entwicklung, in der es die Wiener Stadtpolitik nicht schaffte, mit den BesetzerInnen der Häuser eine gütliche Lösung zu finden.

Heterogene Gegenkultur

Dabei handelte sich bei der Übernahme der Häuser durch zumeist jugendliche und obdachlose AktivistInnen gar nicht um Hausbesetzungen im klassischen Sinn. Die Gemeinde Wien hatte schon 1982 dem Verein “Bulldog”, der die Errichtung eines autonomen Jugendzentrums zum Ziel hatte, das Haus Spalowskygasse 3 (“Spalo”) zur Nutzung überlassen. Nachdem das autonome Kulturzentrum Gassergasse (GAGA) 1983 geräumt und abgerissen worden war, erhielt der Verein zusätzlich Wohnungen im Haus Aegidigasse 13 (“Aegidi”).

Erneut wurde der Versuch unternommen, ein autonomes Jugendhaus in Wien zu etablieren. Rund 100 Personen lebten in den beiden Häusern, in denen sich neben 42 Wohnungen auch Räume für kulturelle Veranstaltungen und Werkstätten befanden. Die beiden stark renovierungsbedürftigen Gebäude teilten sich einen Innenhof. Neben antifaschistischen Aktionen engagierte sich die Bewohner der Aegidi/Spalo besonders auch gegen Abrissspekulationen, veranstalteten Stadtteilfeste und betrieben einen Infoladen, ein Beisl und ein Konzertlokal. Die Hausgemeinschaft war heterogen und bestand aus “Politischen/Autonomen”, “Kreativen”, Feministinnen, Punks und Junkies. Diese Zusammensetzung führte immer wieder auch zu internen Spannungen.

Viel größere Probleme machten allerdings die Bedrohungen von außen: Mehrmals attackierten Rechtsradikale die Häuser. Das alternative Wohnprojekt der “Punks” stieß zudem auf Ablehnung seitens der Nachbarschaft. Zeitungen und auch die Bezirksvertretung Mariahilf, allen voran der ÖVP-Bezirksvorsteher Kurt Pint, polemisierten gegen die BewohnerInnen. Allein die BezirksvertreterInnen der Grünen standen dem Projekt positiv gegenüber.

Brutale Räumung

Im Juli 1986 kündigte die Gemeinde die Mietverträge und begründete das im Fall des Hauses Spalowskygasse mit der Baufälligkeit. Anfang August nahmen einige BewohnerInnen der Spalo das Angebot der Gemeinde an und zogen in zur Verfügung gestellte Ersatzwohnungen um. Der Großteil der BewohnerInnen lehnte es jedoch ab, ihre Bleibe zu wechseln. Am 11. August 1988 verlangte die Baupolizei Zutritt zu den leerstehenden Wohnungen in der Spalowskygasse. Das verweigerten die verbliebenen BewohnerInnen jedoch. Darauf unternahm die Polizei einen ersten Sturmversuch, der am Widerstand der BewohnerInnen scheiterte: Sie bewarfen die Polizisten mit Kalk, Möbeln und Baumaterial. Während die BewohnerInnen eine Delegation zu Verhandlungen ins Wiener Rathaus schickten, versuchte die Polizei erneut, in das Gebäude einzudringen. Weiterlesen

Die BING (Basis Initiative Nawi Grüne) mit GRAS-Spitzenkandidatin Ulli Sima. FotografIn: nicht angegeben

In einem Sonderheft zur ÖH-Wahl 1993 werden verschiedene GRAS-Gruppen – von der Linken Alternative Basisliste (LIAB) bis zur Basisgruppe Medizin – vorgestellt.

Heute im Blog: die Basis Initiative Nawi Grüne (BING). Rechtsradikalismus und Regenwald waren nur zwei von den Themen, mit denen sich die BING an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien beschäftigte. Die BING bestand aus den Basisgruppen Roter Vektor, Grüner Zweig und Freie Radikale und hielt zu diesem Zeitpunkt die absolute Mehrheit.

Mit auf dem Bild ist die heutige Wiener SPÖ-Umweltstadträtin Ulli Sima. Wer erkennt die anderen Personen auf dem Photo und kann uns einen Hinweis geben?

Die Bing ist die Gruppe an der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Die Buchstaben stehen dementsprechend für Basis Initiative Nawi Grüne.

Die Bing setzt sich aber keinesfalls aus einer einheitlichen Gruppe von Menschen zusammen. So besteht sie aus den Basisgruppen:

- Roter Vektor an der Mathe, Physik und Erdwissenschaften

- Grüner Zweig an der Biologie

- Freie Radikale an der Chemie

linker und grüner Grundkonsens

Die verschiedenen Menschen dieser verschiedenen Gruppierungen hält außer der Kandidatur für dieselbe Fakultätsvertretung auch noch ein linker und grüner Grundkonsens zusammen. Da die Bing derzeit die absolute Mehrheit an der naturwissenschaftlichen Fakultät hat, besteht unsere Arbeit zu einem großen Teil aus StudentInnenvertretung: Beratung an den Semesteranfängen, Studienführer, Nawi-Info, vor allem aber schier unendliche Kommissionstätigkeit und Vertretung gegenüber den anderen Kurien. Weiterlesen

“Nur eine Gesellschaft, die die Arbeit solidarisch organisiert und in der Konflikte mit immer weniger Gewalt ausgetragen werden, kann zur friedlichen Koexistenz mit der Natur hinfinden”. Heute vor 34 Jahren, am 5. November 1982, fand die Gründungsversammlung der Alternativen Liste Österreich (ALÖ) im Grazer Kulturzentrum Minoriten statt. Die ALÖ wurde getragen von AktivistInnen aus der Anti-AKW-, Dritte Welt-, Friedens- und Frauenbewegung, in Wien auch von Teilen der studentischen Linken.

Die Einladung zur Gründungsversammlung wurde in der ALGinfo vom Oktober 1982 abgedruckt. Als Grundsätze der Alternativen Listen werden dabei “ökologisch”, “basisdemokratisch”, “solidarisch” und “gewaltfrei” genannt. Diese zählen, ergänzt um “feministisch” und “selbstbestimmt”, noch heute zu den Grundwerten der Grünen.

ökologisch

Die Natur ist Grundlage unseres Lebens. Die Zerstörung der Natur wäre die Zerstörung von uns selber. Diese Zerstörung geht von einem auf maximales Ausnützen, auf Profit- und Machtstreben gerichteten Wirtschaftssystem aus. Ökologisch bedeutet daher viel mehr als nur Natur- und Umweltschutz. Das Umschwenken in eine ökologisch tragfähige Gesellschaft geschieht als Abbau der Verdrängungskonkurrenz zwischen den Menschen, als Abbau des Patriarchats und anderer Herrschaftsverhältnisse. Nur eine Gesellschaft, die die Arbeit solidarisch organisiert und in der Konflikte mit immer weniger Gewalt ausgetragen werden, kann zur friedlichen Koexistenz mit der Natur hinfinden.

Am selben Tag wie die Gründungsversammlung sprach Petra Kelly in Graz über die westeuropäische Friedens- und Alternativenbewegung.

basisdemokratisch

Demokratie soll zu dem gemacht werden, als was sie gedacht war: eine Organisationsform, in der die Menschen eigenverantwortlich über ihr Leben entscheiden, und an Beschlüssen, die sie betreffen, von der Basis her teilnehmen.

solidarisch

Unser Arbeiten und Wirtschaften soll von den Lebenswünschen und Bedürfnissen der Menschen her neu organisiert werden. Die Menschen selber bestimmen, was, wozu und wie produziert wird. Niemand in unserer Gesellschaft darf ausgestoßen werden, unter welchen Vorwänden auch immer. Das staatliche Sozialnetz darf auch nicht zum Vorwand für eine zerstörerische Wirtschaftsausdehnung werden. Die soziale Sicherheit soll auf überschaubaren, menschenger[echten] Lebensformen aufbauen. Auch der Umgang miteinander soll durch Verständnis, Toleranz, Einfühlungsvermögen bestimmt sein.

gewaltfrei

Wir streben die Verringerung von Gewalt an, mit dem Ziel der Gewaltfreiheit. Wir wenden uns gegen Kriegsvorbereitungen, Kriegsdrohungen und Waffenproduktion, ebenso wie gegen ihre Ursachen. Gewaltfreiheit verlangt keine Passivität gegen Unrecht und Herrschaft. Sie ist der Anspruch, aktiv Widerstand zu leisten gegen Unrecht und lebensbedrohende Aggression. Sie ist nicht ein Verschleiern und Verdrängen von Konflikten, sondern das Austragen von Konflikten mit friedlichen Mitteln.

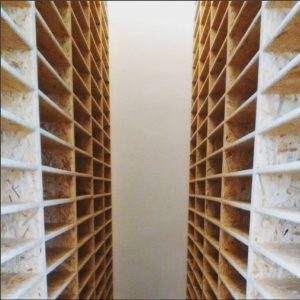

Was machen wir im Grünen Archiv eigentlich abgesehen von diesem Blog, von Facebook, Teilnahme an Sitzungen, Twitter, Abstimmung mit Kolleg_innen, Instagram, Website, Beantwortung von Anfragen, Praktikant_innenbetreuung, Ordnung, Katalogisierung, Bestandsaufbau, Veranstaltungsplanung und Recherchen?

Vor kurzem haben wir neue Regale bekommen, die von Neustart für unsere Archivboxen maßgeschneidert wurden. Jetzt haben wir Platz für ca. 1700 Schachteln, die gefüllt, beschriftet und eingeräumt gehören. Da die Regale über drei Meter hoch sind, sieht man uns jetzt häufig auf der Leiter herumturnen. So schnuppern wir gesunde Höhenluft und üben Klettern 😉

Mit “Berichte an den Souverän” lieferte Johannes Voggenhuber 1988 eine immer noch gültige Analyse verfehlter Stadtkultur und Städteplanungspolitik. Und eine Dokumentation grüner Anfänge in Salzburg. Unser Gastautor Stefan Wolfinger hat das Buch für uns gelesen.

“Die durch das Auto zerstörte Stadt erträgt man am ehesten im Inneren eines Autos.”

Mit “Berichte an den Souverän. Salzburg: Der Bürger und seine Stadt“ erschien 1988 ein Werk, das die deutsche “Zeit” als das “womöglich wichtigste politische Buch Österreichs in letzter Zeit” bezeichnete. Gleichzeitig stellte das Blatt jedoch fest, dass es dort nahezu ignoriert wurde, wo es eigentlich hätte Furore machen müssen.

Autor Johannes Voggenhuber analysierte in den “Berichten” die Stadtentwicklung am Beispiel der Stadt Salzburg. Gleichzeitig zog er Bilanz über seine Zeit als Salzburger Stadtrat, eine Funktion, die er von 1982 bis 1987 bekleidete und in der er für Stadtplanung, Altstadtsanierung, Verkehr, Umwelt und die städtische Baubehörde verantwortlich war. Außerdem schilderte er seinen Einstieg in die Politik und dokumentierte die Anfänge der Salzburger Bürgerliste, die eine der vielen Wurzeln der Grünen Partei darstellt.

Von der Kritik an der Baupolitik zur Bürgerliste

Voggenhuber machte sich Ende der siebziger Jahre als vehementer Kritiker der Salzburger Bau- und Planungspolitik einen Namen. Er engagierte sich in der “Bürgerliste” gegen fragwürdige Großbauprojekte, die Zersiedelung der Landschaft durch die Umwidmung von Grün- in Bauland und die Zerstörung der Altstadt. Schlussendlich kandidierte er für den Gemeinderat. Der Preis für seine politische Arbeit war hoch: Voggenhubers Arbeitgeber, eine Versicherungsgesellschaft, ließ sich von seinen Kunden aus der Bauwirtschaft unter Druck setzen und kündigte ihm.

Die Wählerinnen und Wähler bestätigten jedoch die Linie der Bürgerliste: Bei den Gemeinderatswahlen 1982 erlangte sie fast ein Fünftel der Stimmen, sieben von vierzig Rathausmandaten und einen von fünf Sitzen in der Stadtregierung. Voggenhuber übernahm das Amt des Stadtbaurates und richtete einen Gestaltungsbeirat mit fünf namhaften in- und ausländischen Sachverständigen ein. In den kommenden fünf Jahren entwickelte Voggenhuber mit diesem Gremium das sogenannte “Salzburger Modell”: Die Altstadt wurde erfolgreich vom Autoverkehr befreit, Altbauten saniert. Ausgeschriebene Wettbewerbe brachten neue Architektur von internationalem Niveau nach Salzburg.

Analyse der Stadtentwicklung

Salzburg diente Voggenhuber in seinen “Berichten” als Beispiel dafür, wie sich der Charakter einer Stadt zum Schlechteren verändert, wenn nicht für die menschlichen Bedürfnisse geplant und gebaut wird. Er betrachtete die Stadt als einen Ort, in dem Macht und Freiheit, Kultur und Demokratie sowie das Selbstbild des Menschen entstehen. Die Stadt sei ein Raum, der groß genug ist, um die Vielfalt der Lebensformen und Weltanschauungen zu versammeln und dicht genug, um sie beständig ineinander zu verstricken. Sie sei “ein Artefakt, ein kollektives Kunstwerk, Archiv und Mausoleum der Vergangenheit, Werkstatt und Labor der Zukunft“. Dieses Ideal der Stadt wurde allerdings – falls es jemals verwirklicht worden ist – nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zerstört, so Voggenhuber.

Ein Syndikat von GroßgrundbesitzerInnen, Kaufleuten und BauspekulantInnen habe die Rolle des Bauherrn übernommen und zudem Stadtpolitik und Verwaltung für seine Zwecke instrumentalisiert. Seine wirtschaftlichen und politischen Strategien unterbänden einen kulturellen, sozial und ökologisch bestimmten Städtebau. Aus der Stadt sei ein Fremdkörper geworden, “ein Zerstörungsakt an der Natur, ein Rohstoffe und Energie verzehrendes, Gift und Abfall speiendes, lärmendes Ungeheuer, unwürdige Bleibe für alle, die im Kampf ums ‘Wohnen im Grünen’ unterliegen“. Weiterlesen

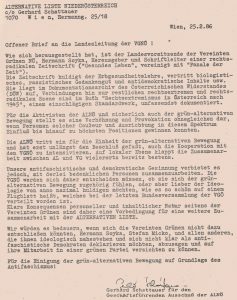

“Für die Aktivisten der ALNÖ und sicherlich auch der grün-alternativen Bewegung stellt es eine Verhöhnung und Provokation ohnegleichen dar, wenn Personen solcher Couleur und Ausrichtung in diesem Spektrum Einfluß bis hinauf zu höchsten Positionen gewinnen konnten”. So heißt es in einem offenen Brief der Alternativen Liste Niederösterreich über den damaligen Landesvorsitzenden der niederösterreichischen Vereinten Grünen. Die ALNÖ arbeite auf verschiedenen Ebenen gut mit den VGNÖ zusammen, sei aber für eine Einigung der grün-alternativen Bewegung nur auf Grundlage des Antifaschismus offen.

Der Brief vom 25. Februar 1986 wurde im Alternativenrundbrief 2/1986 abgedruckt.

Offener Brief an die Landesleitung der VGNÖ

Wie sich herausgestellt hat, ist der Landesvorsitzende der Vereinten Grünen NÖ, Hermann Soyka, Herausgeber und Schriftleiter einer rechtsradikalen Zeitschrift (“Gesundes Leben”, vereinigt mit “Fanale der Zeit” [Untertitel “Zeitschrift für Volksgesundheit und zur freimütigen Erörterung von Lebensproblemen “, Anm.). Die Zeitschrift huldigt der Erbgesundheitslehre, vertritt biologistisches, rassistisches Gedankengut und antidemokratische Inhalte usw. Sie liegt im Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) auf, Verbindungen hin zur restlichen rechtsextremen und rechtsradikalen Szene sind im Buch “Rechtsextremismus in Österreich nach 1945”, einem einschlägigen Standardwerk, umfassendst dokumentiert.

Für die Aktivisten der ALNÖ und sicherlich auch der grün-alternativen Bewegung stellt es eine Verhöhnung und Provokation ohnegleichen dar, wenn Personen solcher Couleur und Ausrichtung in diesem Spektrum Einfluß bis hinauf zu höchsten Positionen gewinnen konnten.

Die ALNÖ tritt ein für die Einheit der grün-alternativen Bewegung und hat erst unlängst den Beschluß gefaßt, auch die Kooperation mit den VGNÖ zu intensivieren. Auf lokaler Ebene klappt die Zusammenarbeit zwischen AL und VG vielerorts bereits bestens.

Unsere antifaschistische und demokratische Gesinnung verbietet es jedoch, mit derlei bedenklichen Personen zusammenzuarbeiten. Die VGNÖ werden sich daher entscheiden müssen, ob sie sich der grün-alternativen Bewegung zugehörig fühlen, oder aber lieber der Ideologie von anno nazimal huldigen möchten, wie es so schön auf einem Flugblatt heißt, welches bei der letzten Bundesversammlung der VGÖ verteilt worden ist [siehe dazu Anmerkung unten]. Klare Konsequenzen personeller und inhaltlicher Natur seitens der Vereinten Grünen sind daher eine Vorbedingung für eine weitere Zusammenarbeit mit der Alternativen Liste. Weiterlesen

Soll die Alternative Liste bei der Nationalratswahl 1983 antreten? Soll sie überhaupt Sitze im Parlament anstreben oder als außerparlamentarische Opposition arbeiten? Diese Frage wurde in der Alternativbewegung intensiv und widersprüchlich diskutiert. – Die Demokratische Initiative Schärding gab am 23. Februar 1982 die folgende Stellungnahme ab, die im Alternativenrundbrief 52A vom 15. März 1982 veröffentlicht wurde.

Soll die Alternative Liste bei der Nationalratswahl 1983 antreten? Soll sie überhaupt Sitze im Parlament anstreben oder als außerparlamentarische Opposition arbeiten? Diese Frage wurde in der Alternativbewegung intensiv und widersprüchlich diskutiert. – Die Demokratische Initiative Schärding gab am 23. Februar 1982 die folgende Stellungnahme ab, die im Alternativenrundbrief 52A vom 15. März 1982 veröffentlicht wurde.

Da habt Ihr Euch viel vorgenommen!

Beitrag der Demokratischen Initiative Schärding zur Diskussion um eine Kandidatur der Alternativen bei den Nationalratswahlen ’93.

Schärding, 23. Februar 1982

Und wenn wir uns noch so sehr als Kassandra gebärden – ändern könnten wir sicher nichts mehr an der Tatsache, daß bei den Parlamentswahlen ’83 neben den Wallner-, [Elisabeth] Schmitz- usw. -Gruppierungen eine weitere Partei um die alternative Wählergunst buhlen wird. Denn erstens sind wir Schärdinger nun einmal nicht klüger als die offensichtlich große Mehrheit der österr. Alternativbewegung, und zweitens scheint der Zug bereits in voller Fahrt zu sein, mit Zielrichtung Parlament.

Entwicklung hauruckartig

Diesen Eindruck haben wir nach einer recht intensiven Diskussion mit Fritz Zaun und anderen Freunden der AL Baden, und außerdem wird ja das Treffen am 20./21. März in Linz ganz unter diesem Vorzeichen stehen. Den 1. Mai, so rät uns der ARB [Alternativenrundbrief, Anm.] 51a, sollen wir uns nicht für nostalgische Umzüge und Aufmärsche freihalten, sondern für den evt. Gründungskongreß unserer eigenen Partei – der Entwurf eines Entwurfs für das nötige Parteiprogramm liegt bereit. Es kann losgehen! …? Nachstehend einige Einwände gegen eine Kandidatur ’83, liebe Freunde. Wir wollen diese aber nicht als prinzipielle Ablehnung verstanden wissen, sondern mehr als – begründete – Skepsis gegenüber einer Entwicklung, die uns ein bißchen plötzlich und hauruckartig erscheint:

Parteipilze als Spekulationsprojekte

1. Wie groß sind die Chancen, ein Mandat zu erreichen? – Wir wissen alle, daß die obskuren grünen Parteipilze, die da in jüngster Zeit aus dem Boden schießen, reine Spekulationsprojekte sind. Irgendeine Umfrage (“Wen würden Sie nächsten Sonntag wählen?”) stellt den Grünen 10% und mehr in Aussicht, und schon gründen irgendwelche Polithyänen eine Partei. So einer ist z.B. der Wallner, der uns, ohne uns zu kennen, den Aufbau seiner oö. Landesorganisation antrug und als Belohnung gleich ein Landtagsmandat versprach – dies nur, weil er gehört.hatte, daß wir mit einem Mandat im Schärdinger Gemeinderat vertreten sind. Ein politischer Hochstapler also, der nicht die geringste Basis hinter sich hat; mag er 1983 kandidieren – 1987 kennt ihn keiner mehr (und das gilt auch für Schmitz, und wie diese Katastrophenleute alle heißen mögen).

Totenschein für etabliertes Parteiensystem

Wie ist das nun mit uns allen? Wir stützen uns, als Basisgruppen, schließlich nicht auf Umfragen. Woher sollen wir aber sonst erfahren, ob mit einem Grundmandat überhaupt gerechnet werden kann? Da gibt es z.B. die Politologen, die dem etablierten Parteiensystem den Totenschein ausstellen – kaum einer wird aber verbindlich sagen, daß dieser mit 1983 zu datieren ist. – Bleibt noch die “Addition” der einzelnen Gruppenstärken. Wir unterstellen das niemand, aber es wäre furchtbar naiv. Denn bei bundesweiten Parteipräferenzen müssen andere Maßstäbe angelegt werden als bei kommunalen oder schichtenspezifischen. Die DI [Demokratische Initiative] könnte nicht garantieren, daß die, die uns gewählt haben, auch eine bundesweite Alternative Liste den anderen Parteien bevorzugen würden. – Fritz Zaun rechnet mit einem Grundmandat und sogar mit einem zusätzlichen Parlamentssitz. Wir beneiden ihn, bei aller Freundschaft, um seinen Optimismus. Weiterlesen

“Wir betrachten uns als eine Art ‘kommunalpolitischer Feuermelder’ für Aktivbürger und Bürgerinitiativen gegenüber der (ohn-) mächtigen Rathauspolitik”. So beschreibt sich die Alternative Liste Graz in einem Faltblatt zur Gemeinderatswahl 1983. Jeden Mittwoch trafen sich die Engagierten aus verschiedensten Bereichen der Ökologie-, Alternativ- und Friedensbewegung in der “Dezentrale für Alternativen” in der Prokopigasse 2/1. Im folgenden die Selbstdarstellung.

Die ALG erreichte bei der Wahl im Jänner 1983 knapp unter elftausend Stimmen und 7,04 Prozent, das entsprach vier Mandaten. Graz war somit die erste Großstadt Österreichs mit Grün-Alternativen im Gemeinderat.

Download des vierseitigen Folders: 305-alternative-liste-graz-wer-sind-wir (PDF, 2 MB)

Wer sind wir? Vor einem Jahr haben sich Aktivisten aus Grazer Bürgerinitiativen (Stadtteilinitiativen, Anti-AKW-Gruppen, Verkehrsgruppen, Dritte Welt-Initiativen. Friedensleute etc.) gemeinsam mit engagierten Einzelpersonen zur Alternativen Liste zusammengetan, mit dem Ziel, ihre politische Erfahrung noch wirkungsvoller als bisher in die Grazer Kommunalpolitik einzubringen.

ganz normale Unzufriedene

Dieser Kreis politisch engagierter Grazerinnen und Grazer hat sich in den letzten Monaten rapid vergrößert: Unsere wöchentlichen – offenen – Treffen (jeden Mittwoch in der “Dezentrale”) sind eine bunte lebendige Mischung aus alten “Bürgerinitiativ-“Kämpfern”, Hausfrauen und Studenten/innen, bis hin zu ganz “normalen Unzufriedenen”.

Wir betrachten uns als eine Art “kommunalpolitischer Feuermelder” für Aktivbürger und Bürgerinitiativen gegenüber der (ohn-) mächtigen Rathauspolitik.

Alternative zur Einheitspartei

Wir sind die Alternative zur ewiggestrigen Einheitspartei SPÖVPFPÖ.

Wir sind nicht der liebe Weihnachtsmann, der uns in “rot-gelb-blau” von den Plakatwänden vor den Wahlen vielversprechend entgegenlächelt, alles verspricht und hinterher nichts hält.

Und wir haben auch nichts zu tun mit diversen, aus Wien oder Salzburg ferngesteuerten “Grünen”, bei denen man sich fragen muß, warum sie sich eigentlich grün nennen.

Die Alternative Liste Graz versteht sich als ein Teil der weltweit sich entfaltenden Ökologie- und Friedensbewegung.

Neueste Kommentare